(4)神認識に関するさまざまな見解と問題点

「人間は果たして神を知り、神を実感できるものなのか?」「神を認識する能力とは、いったいどのようなものなのか?」「神を信じる人と、一切信じようとしない人がいるが、その違いはどこにあるのか?」――地上人にとって、こうした神認識の問題はきわめて重要な事柄です。長い間、地上人類は真実の神の姿を知ろうとして努力を重ねてきました。人類の歴史には、神を認識しようとしてきた苦労の足跡が残されています。

ここでは「神認識」に関するさまざまな見解と問題点を見ていきます。

1)理性による理論的な神の存在証明の試み

キリスト教神学では、神の実在を理論的に証明しようとする試みが行なわれてきました。神がいることを論理的に説明し、キリスト教信仰の正当性を明らかにしようとしたのです。スピリチュアリズムから見たとき、そうした神の存在証明の中には、それなりに評価できる面があります。

ここでは代表的な2つの神の存在証明(宇宙論的証明と目的論的証明)を取り上げ、それを現代人に分かりやすい形で紹介します。

宇宙論的証明

「宇宙論的証明」とは、宇宙・自然界のいっさいの存在物は因果関係によって成り立っているという前提の上で、その因果の系列を溯っていくと、究極において「第一原因」に到達するという論法です。この第一原因が「神」を意味していることは言うまでもありません。

地上世界の時間の流れをどんどん溯っていくと、宇宙発生の一点(ビッグバン)に到達します。しかしビッグバンという宇宙の始まりには、さらなる原因がなければなりません。このように論理を突き詰めていくと、どこかに究極の出発点がなければならないことになります。それこそが宇宙の第一原因・究極の原因である「神」だと考えるのです。

原因→結果という流れを溯ると究極の原因にまで至り、それが神であるとするこの論法は、神の存在を信じている者には抵抗なく受け入れることができます。

目的論的証明

もう1つの代表的な神の存在証明が「目的論的証明」です。これは自然界が高度な秩序と合目的性を持っている事実に注目し、自然界にこうした驚異的な規則性と目的性があるということは、それを設計した「知的存在者(インテリジェント・デザイナー)」がいなければならないとする論法です。その知的存在こそが「神」ということになります。

例えば目の前に金属の固まりがあるとします。その金属の固まりは、そのままでは何千年たっても自動車やコンピューターに変化することはありません。自動車やコンピューターができ上がるためには、緻密な設計と製作に膨大なエネルギーが投入されなければなりません。つまり知的な設計者と制作者がどうしても必要となるのです。

自然界の存在物は、コンピューターよりさらに複雑で精密な仕組みから成り立っています。そうした自然界が実在する以上、それを設計し製作した「知的存在者(神)」がいるとしてもおかしくありません。知的存在者(神)がいないところで驚異的な秩序と規則性と合目的性を持った世界が実在するようになったと考える方が、むしろ不自然であり非論理的です。シルバーバーチはたびたび、自然界における秩序と規則性の見事さを強調し、その背後にある知的存在が「神」であると述べていますが、その説明の仕方は、まさにこの「目的論的証明」と軌を一にしています。

後でも述べますが、現代の最新科学の研究者の中には、物質界・生命界の驚くような規則性・合目的性に感嘆し“神の存在”を認めるようになった人々が大勢います。

神の存在証明は果たして説得力を持っているか?

こうした理性による理論的な神の存在証明は、すでに神を信仰している人間には、すんなりと受け入れることができます。ところが同じ証明を聞いても、神の存在を全く受け入れることができない人もいます。それは「理性」に訴えるだけの説明では、神の存在を実感できないからです。単に論理性があるというだけの神の存在証明では、無神論者を説得することはできません。すでに神の存在を受け入れている人、神を信じている人にとってはその論証はそれなりに説得性を持っていますが、神の存在を頭から否定している人間に対しては説得力はないのです。

“無神論者”に対してどのような論理的な説明をしても、神の実在を受け入れさせることはできません。もともと神を信じていない者を理論で説得しようと試みても、結局は無駄に終わってしまうだけなのです。

理性による神認識の限界

霊界人と違って霊的直感力の乏しい地上人が、意識的に神を認識しようとするなら、どうしても「理性」という能力に頼ることになってしまいます。従来、哲学が展開してきた理論的な神認識の方法、「理性」を用いた神認識の努力が、まさにそうしたものだったのです。

しかし小さな有限的存在である人間が、無限大の存在である神の全体像を理解しようとしても、無理なことです。理性を最大限に駆使しても、地上人がたどり着けるのは、せいぜい神の属性の一部でしかありません。神の本質を認識するためには、理性だけに頼った方法では不可能なのです。理性を通して理解される神の姿とは、神のほんの一部分の属性・一側面にすぎません。理性によって認識される神は、実感のともなった神・触れ合いの神ではありません。祈りの対象となる生きた神ではないのです。

理性という地上人の有限的能力では、神という最高次元の霊的存在の実体にストレートに迫ることはできません。どれほど理性を発揮して真実の神の姿を明らかにしようとしても、初めから限界があるのです。

重大な結論を言えば「神の実感的認識」は、脳の意識レベルとは異なる霊的次元において可能となるものです。後で詳しく述べますが、真の神認識は“霊的感性・霊的直感”によってなされるものなのです。これはスピリチュアリズムが明らかにした神認識論のポイントです。結局、これまで哲学や神学の中で行われてきた「神の存在証明」は、どこまでも信仰者向け・内部向けの説明の域を出ないものであったということです。

2)信仰と理性の問題

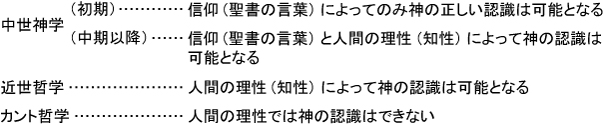

神の認識に関連してしばしば議論の的になってきたのが、「信仰と理性」の関係です。キリスト教では、神の正しい理解(認識)は「信仰知(聖書の言葉)」によってのみ可能になるとしてきました。それに対して神の理解(認識)は人間の「理性・知性」によっても可能になる、との意見が出されるようになりました。こうした信仰と理性の問題の解決は、長い間、人類の課題とされてきました。

ここでは神認識に関する「信仰と理性の問題」について見ていきます。

中世キリスト教神学における信仰と理性の問題

中世のキリスト教神学においては、信仰と理性の関係がきわめて重要なテーマとされ、大々的に議論されてきました。中世初期の神学では、信仰と理性は相容れないもの、対立するものと見なされていました。そこでは人間の理性は信仰の中に完全に取り込まれ、信仰の前には全く存在しないも同然の立場に置かれていました。信仰の中には、理性の入る余地も、知性の働く場もなかったのです。

人間が理性を用いて獲得した知識と、聖書に記された真理が食い違う場合、無条件に信仰の知が優先されてきました。「信仰知(聖書の言葉)」が正しく、人間の理性(考え)は取るに足りないものとされてきました。信仰知こそが、神を正しく認識(理解)する唯一の手段とされてきたのです(*現在でも、キリスト教・イスラム教の狂信者・原理主義者は、これと同じ考え方をします)。

しかし12世紀になると、人間の理性の重要性が少しずつ語られるようになっていきました。その先陣を切ったのがアンセルムスの神学でした。彼は神を認識(理解)し信仰を明らかにするためには、人間の理性・知性が必要であると考えたのです。アンセルムスは「合理なるがゆえに我は信じる」と述べましたが、その言葉には人間の理性・知性を重視する姿勢が明確に示されています。彼は人間の理性の立場を、信仰に近いものに引き上げようとしました。それまでは天上の智恵(信仰)だけが神認識を可能にするとされてきましたが、その原則を逆転させ、神から与えられる智によってだけでなく、人間の持っている能力(理性)によっても神の姿を知ることができるとしたのです。とは言っても、どこまでも信仰が根本であり、「神の智」を「人間の智(理性)」の前提(源)と見なすことは、それ以前と変わりませんでした。

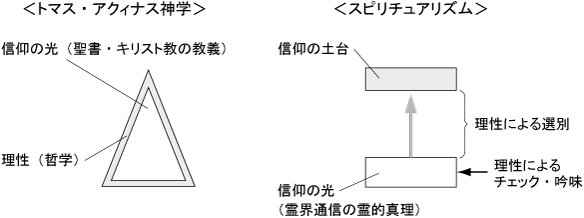

こうした動きは、キリスト教神学の大成者トマス・アクィナスの登場によってピークに達しました。トマスは、反キリスト教的なアリストテレス哲学(ギリシア哲学)を応用して、キリスト教の教義の体系化に乗り出しました。それまで理性(哲学)と信仰(キリスト教)は相容れないものであって対立するとされてきましたが、彼は「理性(哲学)」を神に向かうもう一つの道として位置づけし、理性と信仰を上手に調和させてしまったのです。

ただし彼は、理性が見い出す真理は神の意図や内容ではなく、神の存在の予想確認程度のことであり、それは信仰の前提となるものにすぎないとしました。どこまでも「理性の道(哲学)」を「信仰の道(キリスト教)」の下に位置づけしていました。こうして理性(哲学)は信仰(キリスト教)によって完成されるものであり、その意味で“理性による哲学は神学に奉仕するもの”とされました(「哲学は神学の侍女」)。それでも信仰一辺倒で盲信にも等しいそれ以前のキリスト教の信仰に「理性」という異質の要素を取り入れ、キリスト教の教義を体系化したことは、当時としては画期的なことだったのです。

トマス以降、スコラ哲学(キリスト教神学)は急速に没落し、人間の理性がその立場を拡大し、やがてルネサンスの人間復興へとつながっていくことになります。

*スピリチュアリズムでは「理性」を、神認識(本当の神の理解)に至る一つの手段としています。この点ではトマスの見解と共通しているように思われるかもしれませんが、トマスとスピリチュアリズムでは理性の意味するところや役割が全く違っています。トマスは理性を、「信仰の光(聖書の言葉・キリスト教の教義)」を補強する道具・手段としています。それに対してスピリチュアリズムでは理性を、「信仰の光(霊界通信を通して送られてくる霊的真理)」を自分で確認し、チェックする道具としています。

スピリチュアリズムでは「理性」を、神が人間に与えた真偽を確認するための能力の一つとして考えているのです。霊界から送られてくる「霊的真理・霊的知識」を理性によって自ら判断し、理性の納得するものだけを受け入れて信仰の土台とする、というのがスピリチュアリズムのあり方です。

人間の理性は、その人の霊性レベルに合った霊的成長の方向を判断するセンサーのような一面も持っているとしています。理性は霊性の指令を受けて、その人間の霊的成長にプラスとなるかどうかの判断を下すのです。

こうした意味でスピリチュアリズムは、トマスの神学よりもはるかに理性の重要性を認め、理性の役割を前面に打ち出していると言えます。スピリチュアリズムとトマス・アクィナス神学の「信仰と理性」の関係を図示すると次のようになります。

近世以降の信仰と理性の問題

西欧世界は“ルネサンス”を機に、それまでの「神中心」から「人間中心」の世界へと大きく舵を切ることになりました。ルネサンスは「神を離れて人間を発見した」と言われますが、それはキリスト教の信仰的知識(聖書の言葉・キリスト教の教義)を離れ、人間の理性・知性という実力を拠りどころとするようになったことを意味しています。同様のことがルネサンスと時を同じくして起こった“宗教改革”にも言えます。それまでの教会の権威に立脚した信仰を否定し、一人一人の内的信仰心に立脚した信仰を目指すことになりました。近世に現れたルネサンスと宗教改革によって、人々は信仰・思想・精神に対する中世キリスト教の絶対支配から独立し、何ものにも邪魔されない自由な信仰・自由な精神活動を獲得することになったのです。

神中心の中世から急激に人間中心の時代(近世)に移行するにともない、理性・知性が人間を指導する拠りどころとなりました。ルネサンス以降、21世紀の現在までの近代300年間を、人類は人間の力(理性・知性)を頼りに生きてきました。中世が「神」を中心とする時代であったのに対し、近世から現代に至る時代は「人間(人間の理性)」を中心とする時代と言えます。ルネサンス以後は、人間(人間の理性)を中心として社会が展開されることになりました。

そうした中で、中世において支配的だった「信仰と理性の問題(信仰問題)」は近代に至って「知の問題」となり、人間による思惟(思考)が思惟自身を反省する「精神の哲学」となりました。理性(知性)によってのみ真実を明らかにしていくべきだ、との立場が出てきたのです。こうして哲学・思想は、人間を中心としたもの、あらゆる問題を主観(人間)の側から考えるものになりました。

カント哲学の逆転的発想

哲学は「理性」を用いて真理を明らかにしようとする人間の営みですが、哲学では多様な現象からなる自然界(世界)を統合支配する究極(第一)原因としての一者を求めてきました。それこそが「真実の存在(真実在)」であるとされ、理性によって第一原因を明らかにしようとしてきたのです。哲学が求めてきた根本原因としての「真実在」は、宗教において信仰の対象とされてきた「神」と同一のものを指していることは言うまでもありません。哲学が明らかにしようとしてきた神とは、この世を統合するような一つの秩序としての神の説明に他なりません。哲学が対象としている神とは、多くの複雑な現象から成り立つこの世界を根本原理において支えている永遠の一なる存在、究極(第一)原因としての神に他なりません。哲学は、それを論理的に説明しようとしてきたのです。

近世以降の哲学は、徹底して理性を用いて神の認識をなそうとしてきました。ところが18世紀に現れた大哲学者カントは、人間の理性は(思弁的な)経験を超えた神の存在を認識することはできないとして、従来のすべての哲学を根底から覆してしまうような驚くべき哲学的見解を打ち出しました。そして、それまでの人間の理性によって神を認識しようとしてきたあらゆる哲学・神学・思想を“形而上学”として一括りにし、それらを独断論にすぎないと厳しく批判したのです。「神がいるか、いないか」の吟味は人間の理性の認識能力を超えたことであるとし、理性によって神の存在を明らかにしようなどという独断的形而上学は、越権であり不遜であるとしたのです。神の存在証明なるものは、空虚な理想にすぎないとして、すべての神の存在証明を否定しました。

人間の理性の認識能力を超えた事柄については、いくら空虚な見解を積み重ねても正しい結論を得ることはできない、というのがカントの認識論の主張でした。こうしたカントの認識論が発表された後、現代に至るまで理性による神認識の努力は無意味な行為と見なされるようになりました。カントの認識論を無視して、経験を超えた世界について論じることはできなくなりました。(理性の思弁的な)経験を超えた神の認識は、虚しい形而上学的試みにすぎないとされ、無視されるようになったのです。

このようにカントは――「理論的理性(純粋理性)によっては神を認識できない、理論的に証明できない」と断言しました。ところが驚くべきことにカントは、神の存在を否定するのではなく、それどころか「人間にとって神は不可欠な存在である」という正反対の内容を述べています。そこにカント哲学の独自性があります。カントは――「人間は理論的な経験とは別に、実践的道徳的な経験を持っており、信仰として神の存在や魂の不死を求めている」と言うのです。また「従来の宗教は神の命令として人間に“道徳律”を与えてきたが、それは本当は、人間の本来の自己である“理性的人格”が自分自身に課題として提示するものである」とも述べています。そしてこの“道徳律”を保障するものとして、カントは「神の存在」と「霊魂の不死」を肯定しました。人間の善なる努力を保障するものは全知全能の神だけであるとし、道徳的目的達成のためには神の存在を確信することが大切であるとしたのです。

こうしてカントは、正しい世界を実現するためには「神の存在」と「霊魂の不死」を信じることの必要性を説きました。さらに驚くべきことに、彼は「実践理性」の優位を唱えたのです。純粋理性の働きよりも実践理性の働きを重要視し、より良く生きることが正しく認識することよりも大切であると主張したのです。

カントは、人間には「純粋理性(理論的理性)」と「実践理性」の2つの理性があるとし、純粋理性では神を認識できないが、実践理性では神を信じるべきであるとしました。確かに物質世界に住み、肉体に閉じ込められた状態に置かれている地上人の理性では、神を直接認識することはできません。この点では、カントの説はスピリチュアリズムと同じ見解に立っています。しかし“神の属性”を全く認識できないかといえば、そうではありません。自然界を支配する法則性を神の属性ととらえるなら、人間は「理性」を通して神の一部を認識できることになります(*これについては次の(3)で取り上げます)。

カントは「純粋理性」では神を認識できないと断言する一方で、理論的には証明できなくても「実践理性」の要請によって神の存在を信じるべきであるとしました。しかし、そうした見解には相当の理論的無理・矛盾があります。

*「カントの霊魂観」について

カントは「神の存在」について、理性による認識は不可能であるが道徳的実践の意味からは必要であるとし、一応は神の存在を認めるような発言をしています。カントは、人間の「霊魂の存在」や「霊魂の不死」についても神の場合と同様に、人間の理性では認識できないが“道徳律”を保障するものとしてその必要性を肯定し(認め)ています。

とは言っても、カントの霊魂の認識に対する否定的な姿勢は徹底しています。カントは、“幽霊を見た”という人間は精神病の症状を呈しているのであって、空想を事実であるかのように錯覚しているのだと言います。そして哲学的な立場としては「霊魂の存在」に対しては、不可知論の立場を貫くべきであると主張しています。

彼が「霊魂の存在」について言及する際に強く意識していたのがスウェーデンボルグでした。当時スウェーデンボルグは、その特異な心霊体験のために西欧中で注目を集め、話題の人物となっていました。スウェーデンボルグは“幽体離脱”によってあの世を探訪し、その様子を何冊かの本に著しています。それはスピリチュアリズムの本格的な地上展開が開始される1世紀前の出来事であり、彼はスピリチュアリズムの前衛的な立場に立っています。

カントはスウェーデンボルグの『霊界探訪記』を、理性のかけらもない全く無価値な空想であると断じています。カントは、スウェーデンボルグに代表される霊魂の実在を信じる者たちを、自らの哲学(批判的先験的理論)によって厳しく批判しました。「霊魂の存在」は理性の思弁的経験・理性の認識能力を超えたものであって、決して認識できないものであり、したがって「霊魂の不死」を云々するようなことは空想と同じ独断的形而上学にすぎない、としたのです。

しかしスピリチュアリズムの「霊的観点」からすれば、カント哲学の方こそが“独断論”ということになります。スピリチュアリズムが明らかにした霊的事実に照らしてみると、カントの哲学には根本的な欠陥があることが分かります。人間は肉体に備わっている肉体的五感と同時に、霊体に備わっている“霊的五感”を持っています。人間は肉体の五感によって物質界を認識し、霊的な五感によって霊界を認識するようになっているのです。スウェーデンボルグの『霊界探訪記』の記述は霊的五感によって認識した内容を著したもので、カントが言うような空想でも錯覚でもありません。カント哲学には“霊的五感”に関する内容がごっそりと抜け落ちています。

スピリチュアリズムから見ると、カント哲学の認識論は、現代の唯物論と同じく物質次元の認識だけをもってすべてとする独断論と言えます。スピリチュアリズムからすれば、正しいのはスウェーデンボルグであってカントではありません。

まとめ

3)現代科学と神認識の問題

近代物質文明と科学の発達にともない、神の存在を否定する唯物論や無神論が生み出されることになりました。現代人の多くが「神などいるはずがないのだから、それを認識できないのは当たり前である」と主張します。こうした声に反論することができない伝統宗教は、衰退の道をたどることになりました。現代では多くの人々が、科学は神の存在を否定するものであり、科学者は唯物論者・無神論者である、と考えています。神の存在を信じるような科学者は変人である、と思っています。しかし20世紀の科学上の大発見にともない、近代科学全盛時代の「科学イコール唯物論」「科学者イコール唯物論者・無神論者」という定説は根底から覆されることになりました。

ここでは近代科学から現代科学にわたる「神認識」に関連する問題を見ていきます。

近代科学の形成と特徴

17世紀までは、宗教と科学は同じものと見なされていました。デカルト以前の科学は、宗教と一体化したものと考えられていたのです。18世紀になると両者の間に亀裂が生じ、宗教と科学が分離するようになりました。そして近代科学は“無神論”の方向に突き進み、19世紀に至って宗教と科学の分離は、ほぼ完成することになりました。現在でも神の存在を信じる科学者はいますが、彼らは「信仰は信仰、科学は科学」と住み分けをして、信仰と科学の折り合いをつけています。

宗教と科学が分化したのは、人類の歴史の中でつい最近の出来事でした。近代科学の歴史は、わずか300年ほどしかありません。近代科学は「デカルト哲学(物心二元論)」に端を発すると言われます。科学は、神・霊・心・精神などといった目に見えない世界との間に線引きをして、物質世界の真理・法則を明らかにするという方向に進んでいきました。科学は、宗教の世界とは全く無縁の物質現象だけを研究する学問である、と定義されるようになりました。その近代科学は「ニュートン物理学(古典物理学)」においてピークに達しました。

デカルト以後の近代科学の発達の結果、精神と物質は徹底して分離して扱われるようになり、宇宙は、神や人間の精神とは関わりのない一種の機械のように見なされることになりました。また人間・動物・植物といった生物も、精密な部品からなる機械として考えられるようになりました。近代科学はこうした「唯物的世界観」に立って、物質界の真理・法則を明らかにしていこうとしたのです。その結果、神という創造者は科学の世界から姿を消し、自然現象は神秘なものでも神聖なものでもないということになりました。こうした近代科学全体の思考方法・全体的傾向を「デカルト・ニュートン・パラダイム」と言います。

近代科学のめざましい進歩を目の当たりにした人々は、“科学はやがて宇宙や生命の謎のすべてを解き明かすようになるに違いない”と考えるようになり、19世紀において「科学至上主義・科学万能主義」の時代を迎えることになったのです(*ただしニュートン自身は敬虔なカトリック信者で、科学の目的は神の創造の業を解明することであると考えていました)。

20世紀における科学のパラダイムシフトと、現代物理学による神の存在の暗示

ところが20世紀に入り、ニュートン物理学の大前提とされていた物質観(*物質とは一定の質量と容積を持つもの)に根本的な修正が加えられることになりました。これが近代科学を根底から覆すような大転換を引き起こすことになったのです。

それまでの近代科学(古典物理学)は、「物体は、いつ、どこで、誰が測定しても同じ結果が得られる。自然現象は観測者の有無に関わりなく同じように発生する」という物質観を大前提としてきました。しかし、その考え方が間違っていることが「最新科学(現代物理学)」によって明らかにされてしまったのです。それによって、近代科学の土台が一気に瓦解してしまいました。

粒子や素粒子の世界では、従来の物質観や科学的常識が成り立たないことが「量子力学」によって証明されました。物質界のミクロのレベルでは、物質の確定的な観測ができないことが明らかにされ、これによって原子核を中心に電子がその周りを回転しているという古典的な原子モデルも崩壊してしまいました。電子の位置は、空間のどこかに存在する可能性が推測されるだけで、それがどこに存在するのかを確定することができなくなったのです。

さらに驚くべきことに、原子核を構成している中性子が突然、陽子・電子・反ニュートリノへと変貌したり、陽子が中間子になったり、再び陽子に戻ることも確認されました。こうした粒子は、大海(量子場)の表面に波立つ一つの波に譬えられます。大海のある場所に一つの波が現れ、それが次の瞬間に消滅する一方で、別のところでは別の波が発生し消滅する、といったことが広範囲(宇宙の全体)で展開しているのです。このような物質界のミクロの世界(根源的次元)での様相の不思議さは、もはやニュートン物理学のような単純な力学方程式では説明できません。

20世紀の現代物理学の発見は、物質という実体は存在しないこと、従来の物質的な概念は間違っていることを明らかにしました。当然“唯物論”というような思想は全く成立しないことになってしまいます。現代物理学者は、物質のミクロの次元で展開している想像を超えた現実をいかに理解するかで苦悩することになりました。粒子は大海の表面に発生する波と同じで固定的な状態を維持していないのに、現実には固定した物体として存在しています。物質世界の根源的次元には物質といえるものは存在していないにもかかわらず、私たちの目には厳然として物体があり、肉体があり、地球があり、宇宙があるように映るのです。

こうした状況を前にして、さまざまな仮説が唱えられることになりました。無形のエネルギーの大海から粒子が発生し、ミクロの次元を上昇するにともない一定の物体を形成していくプロセスには、「明確な目的性に基づく知的働きかけ」があるはずであるとの考えが生まれました。科学者の中には、不可分なエネルギーのパターン(大海)が宇宙全体でダイナミックな織物をなしている、との認識をする者が現れるようになりました。その織物を形成する方向性を決定しているのが、全知全能の「神」であることは言うまでもありません。

このように現代物理学が描き出した世界観は、まさに神の存在を示唆するものとなっています。これは神の万物創造のプロセスを“科学用語”によって語っているということです。

現代の生命科学が暗示する神の存在

近代物理学は唯物論を推し進め、神の存在を否定するような状況をつくり上げましたが、20世紀に入って新しい物理学的発見が相次ぎ、それまでの物理学の常識が覆されることになりました。そして神の存在・神の創造を暗示・示唆するかのような思ってもみなかった状況を迎えることになったのです。それと同じようなことが“生物学”にも言えます。生物学は一時期、神の存在・神の万物創造の業を否定するような風潮を引き起こしました。しかし次々と新しい発見がなされるにともない、神の生命創造説を暗示・示唆するような状況が生まれることになったのです。

生物学は、1953年に遺伝子の本体であるDNAの螺旋構造が発見されて以来、「分子生物学・遺伝子工学」として現代科学のスター的立場に躍り出ることになりました。分子生物学・遺伝子工学はいずれ“生命の謎と神秘”をすべて解き明かし、「人間は神に取って代わる時代を迎えるようになる」とまで言われるようになりました。それまでの「生命の創造は神によってなされる」という伝統的な考え方は打破され、「人間の手による生命体の作成が実現するかもしれない」との期待を抱かせることになったのです。

しかし人間の手で生命体をつくり出すことができるというような考えは、人間の思い上がりにすぎません。今後、分子生物学・遺伝子工学がどれほど進歩しても、人間は未来永劫、神のように生命体を創造することはできません。遺伝子工学は、あらかじめ存在している物質(DNA)を切ったりつないだり、あるいは組み合わせを替えることによって、生物の部品をつくったり合成することに成功しただけなのです。

科学によって「生命そのもの・生命の元となるもの(生命素)」をつくることは決してできません。現代の生命科学では、生命そのものについては何ひとつ分かっていませんし、生命の定義すら確立されていません。生きている人間と死体との違いが何であるかの明確な説明もできません。生きている状態を、物質レベルで説明できる科学者はいないのです(*科学はもともと物質界の法則を明らかにしようとする学問である以上、“生命”といった非物質の存在を説明することは不可能なのです)。また生命界の現象は「エントロピーの法則」という物理法則には適合していません。物理法則では生命現象を説明できないどころか、それと矛盾しているのです。この点だけをとっても、生命体を物質とのみ考える“唯物論”は間違っていることは明らかです。

人体内の遺伝子情報(DNA情報)は30億以上もあると言われます。その遺伝子情報によって人間の身体がつくられ、生命活動がなされるようになっています。30億もの情報が正確に作動することによって、一人一人の人間ができ上がるのです。この膨大な量の情報は、いったいどのようにして存在するようになったのでしょうか。

すべての情報には明確な目的性と知的方向性がともなっています。目的指向性を持った30億もの遺伝子が、それぞれの目的に向かって具体的に作動した結果、初めて一人の人間が存在するようになるのです。DNAは生命体の設計図で、その設計図の指示にそって素材が選び抜かれ、きわめて秩序正しく並べられています。もし少しでも違った素材が選ばれるなら、正常な人間はでき上がりません。DNAの世界の背景には、“こういう風に人間を造ろう”という明確なイメージ・意図を持った「知的存在がいる」と推測しなければ説明がつきません。DNAの研究が深まるにともない、生命体の持つ仕組みの不思議・見事さ・素晴らしさに感嘆した分子生物学の研究者の中から、生命は神によって与えられたもの、神という知性的存在者がいなければ生命界の驚異的なシステムは説明がつかない、と考える人間が現れるようになりました。

30億もの遺伝子情報を持ったDNAが、物質的進化の結果として偶然にでき上がったとは思えません。唯物論者は、原初の地球に単純な有機的生命体が生まれ、長い進化の期間を経る中でDNAが形成されていったと言います。しかしDNAの世界を知れば知るほど、“突然変異”という偶然が重なって現在の遺伝子が形成されるようになったと考えることはできなくなります。偶然が重なってDNAが形成されるようになる確率は、10の4万乗分の1であると言われます。まさに無限大分の1の確率から人間は誕生したということになります。確率論からすれば、偶然によって生命が誕生するようになったということは到底考えられません。偶然ではなく「知的存在による計画的関与の必然的結果」という見解こそが合理的であると認めざるをえなくなるのです。

最近のDNA研究を客観的に考察するなら、人間の想像も及ばないような目的性を持った大きなエネルギーの働きかけの結果、決して偶然には発生しないことが実現したと考えざるをえません。言うまでもなく、それを可能にしている知的存在こそ、宗教でいう「神」を指しているのです。最新の生命科学は、こうした形で「神による生命体の創造説」を暗示するようになっています。